今年刚进入8月,仅3天内,我国多地接连发生3起危化品事故,事故发生地涉及辽宁省盘锦市、浙江省绍兴市和湖北省仙桃市。

近日,记者在应急管理部官网的警示信息栏目中,看到公布的“历史上八月发生的危险化学品事故”中提到我国发生的25起和国际上发生的多起危险化学品事故。这些事故对危化品生产、使用、储存等企业在高温条件下的安全生产工作有一定的警示意义。

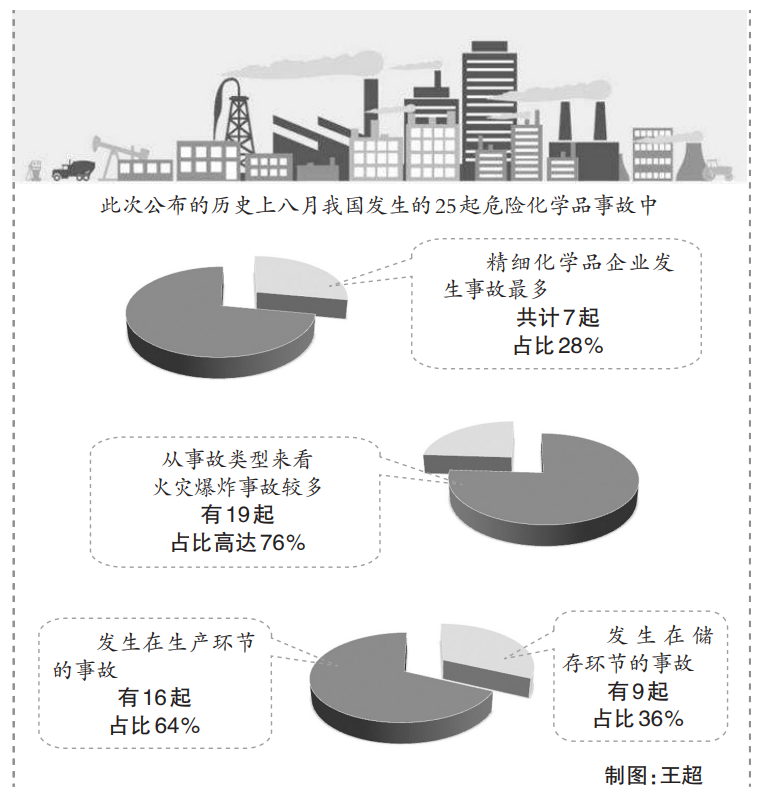

此次公布的历史上八月我国发生的25起危险化学品事故中,精细化学品企业发生事故最多,共计7起,占比28%,分别是2006年山东武城康达化工有限公司“8·4”中毒窒息事故、2013年浙江宁波江宁化工有限公司“8·7”中毒窒息事故、2006年天津宜坤精细化工公司“8·7”爆炸事故、2009年丰原(宿州)生物化工有限责任公司“8·10”中毒死亡事故、1985年山东招远化工厂“8·14”爆炸事故、1981年辽宁省沈阳化工厂“8·24”爆炸事故、2015年山东东营滨源化学有限公司“8·31”爆炸事故等,其中的3起事故涉及中毒,4起事故涉及爆炸。

从事故类型来看,火灾爆炸事故有19起,占比高达76%。从事故发生环节来看,发生在生产环节的16起,占比64%;发生在储存环节的9起,占比36%。由此可见,生产环节事故所占比重最大,仍然是危险化学品事故防范的突出重点。

从事故原因来看,“三违”是导致事故发生的主要原因。例如,造成13人死亡的2015年山东东营滨源化学有限公司“8·31”爆炸事故,事故发生前,该企业先后两次组织投料试车,均因为硝化机温度波动大、运行不稳定而被迫停止。事故发生当天,车间负责人在出现同样问题停止试车后,违章指挥操作人员向地面排放硝化再分离器内含有混二硝基苯的物料,导致起火并引发爆炸。又如2002年发生的兰州石化公司“8·27”

硫化氢中毒事故,烷基化车间作业人员违规操作,将废酸沉降槽中的部分酸性废油排入含硫污水系统。排放的高浓度废酸与含硫污水中的硫化物反应产生的硫化氢气体扩散到公路上,造成5人死亡、45人不同程度中毒。由此可见,在日常安全管理中,企业应进一步加大对违法违规生产行为和违章指挥行为的处罚力度,加强职工安全培训,防患于未然。

发生在储存环节的9起事故中,有2起与禁配物质混存混放有关。

如1993年的深圳市清水河危险化学品仓库“8·5”特大爆炸火灾事故,大量氧化剂高锰酸钾、过硫酸铵、硝酸铵、硝酸钾等与强还原剂硫化碱、可燃物樟脑精等混存在仓库内,氧化剂与还原剂接触发生反应放热,引起燃烧爆炸。又如天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故,事故爆炸范围扩大与该企业超量储存及将不同类别的危险货物混存密切相关。